链接:活动丨书写中国——“习近平用典”主题临写活动(三十四)

链接:活动丨书写中国——“习近平用典”主题临写活动(三十五)

链接:点击订阅《中国书法报》

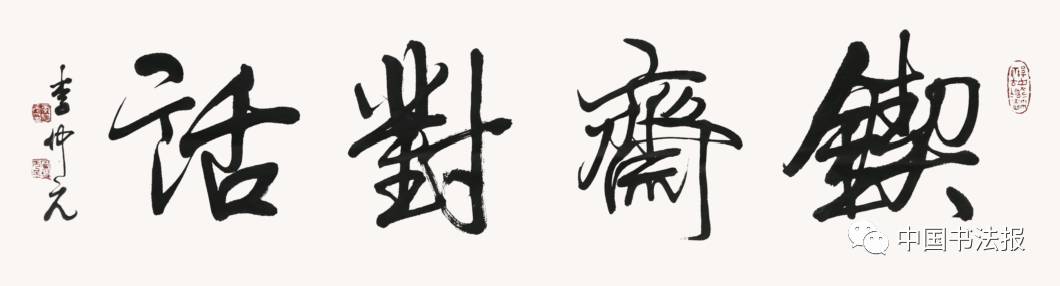

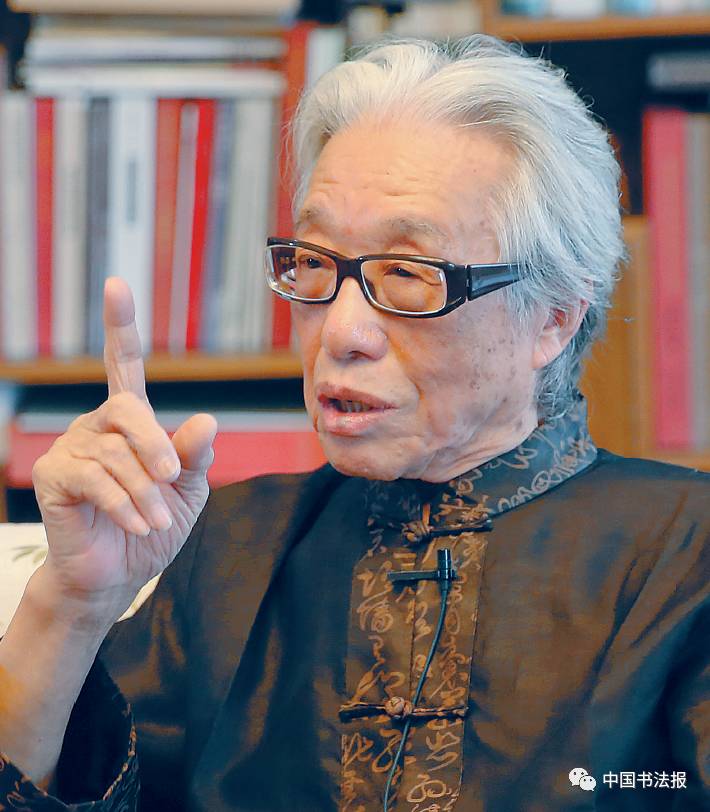

李仲元,字重缘,号漫叟,室号缘斋。1933年生,祖居辽南复县,籍列沈阳。现为沈阳故宫博物院名誉院长,中国书协会员,辽宁省书协顾问,沈阳市书协名誉主席,沈阳诗词学会名誉会长,沈阳市收藏家协会会长,辽宁省文物保护专家组成员,国家一级美术师,先后获沈阳市政府文艺大奖、辽宁省文艺终身成就奖、中国书协三十年贡献奖。编刊《沈阳故宫明清绘画选辑》(获原国家新闻出版总署美术图书金奖)《明清楹联选》(获原国家新闻出版总署美术图书铜奖)《纹饰典故》《缘斋存稿》等图籍专著多种。发表《古候城考》《辽双州城考》《中国狮子造型源流》等论文数十篇。

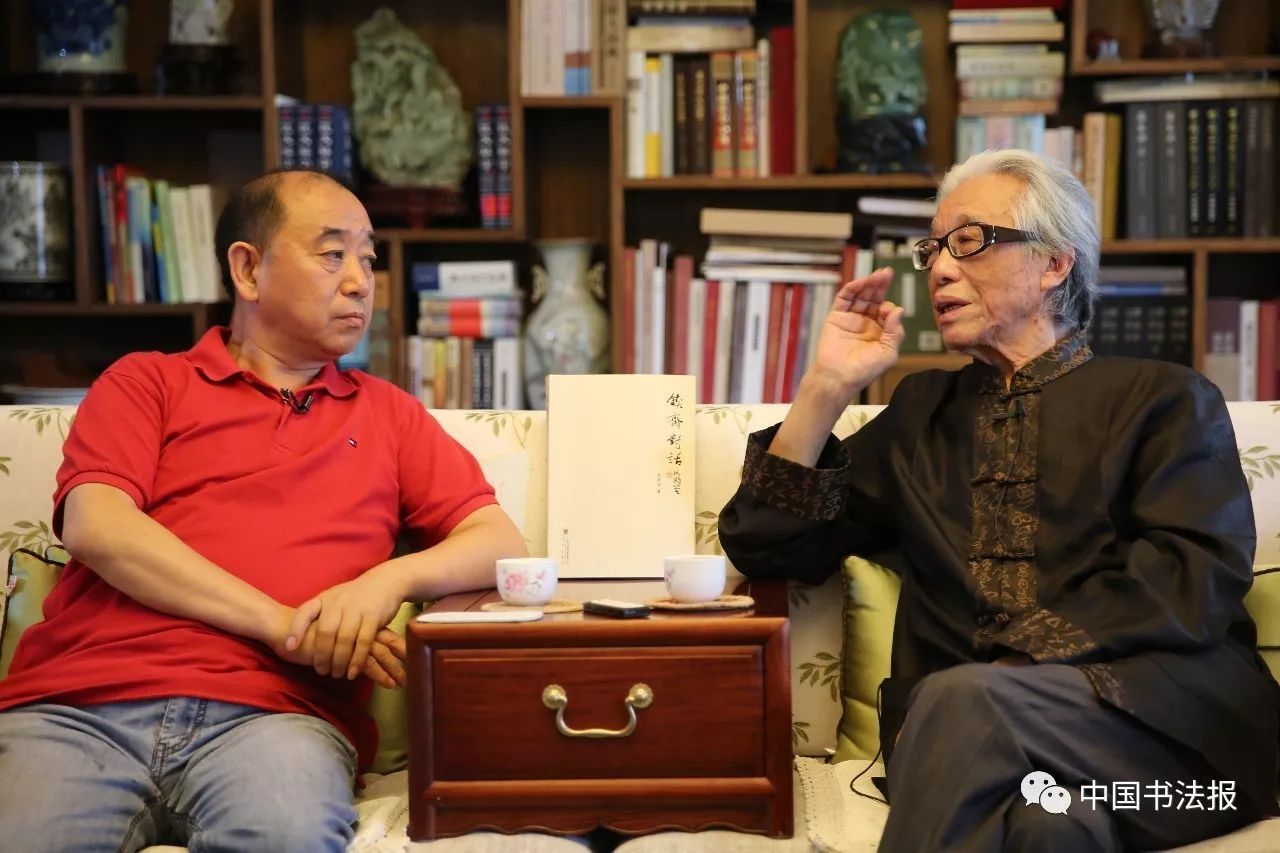

李世俊:“一位真正的有学养的学者,不单是靠媒体、朋友的宣传,是靠成果、作品说话,您的成果和作品对社会有益,自然人们就会认同你”,您父亲这番话对您的书法研究方面有哪些影响?

李仲元:您提到的这个话题,我很感慨。我的父亲、老师对我学艺、学书法,所指的这个道路,使我终身受益。他的原话是说“从事一门艺术的时候,你钟情于此,执意于此,但最终你是要靠艺术品说话。在求艺过程中,不要自己给自己作解答,也不要去请朋友作评论、说好话,作品具有感人的力量,最终会得到社会认可认同”。就书法艺术来说,作品的构成、气韵以及所表达的深度和丰满的艺术含量,是最生动、最能动人的说辞。如果出于社会的需要、媒体的需要,说几句并无不可,但是不可以刻意地去追求这些。

我是从古代文化这个角度进入书法界的,严格说我不是一个专业书法家,但是我从事古代的考古和文物工作接触到了绘画、书法,在这个过程当中,书法艺术对我提升精神涵养,起到了至关重要的作用。所以我在年轻的时候,早早地就树立了一个信念,就是要为书法艺术贡献力量。

书法是中华文明文脉的一个主流。书法艺术绝不只是在纸上写几笔字,世界上唯有中国才有这门艺术,才可以用书写文字表达实用意义之外所产生的艺术功能,所以作为书法从艺者我感到很光荣、很自豪。我曾经跟我的学生和朋友说过,人没有第二次生命,如果有的话,我还要做书法家,我还要去写书法,我要把我的整个经历为弘扬中华这门艺术做贡献!

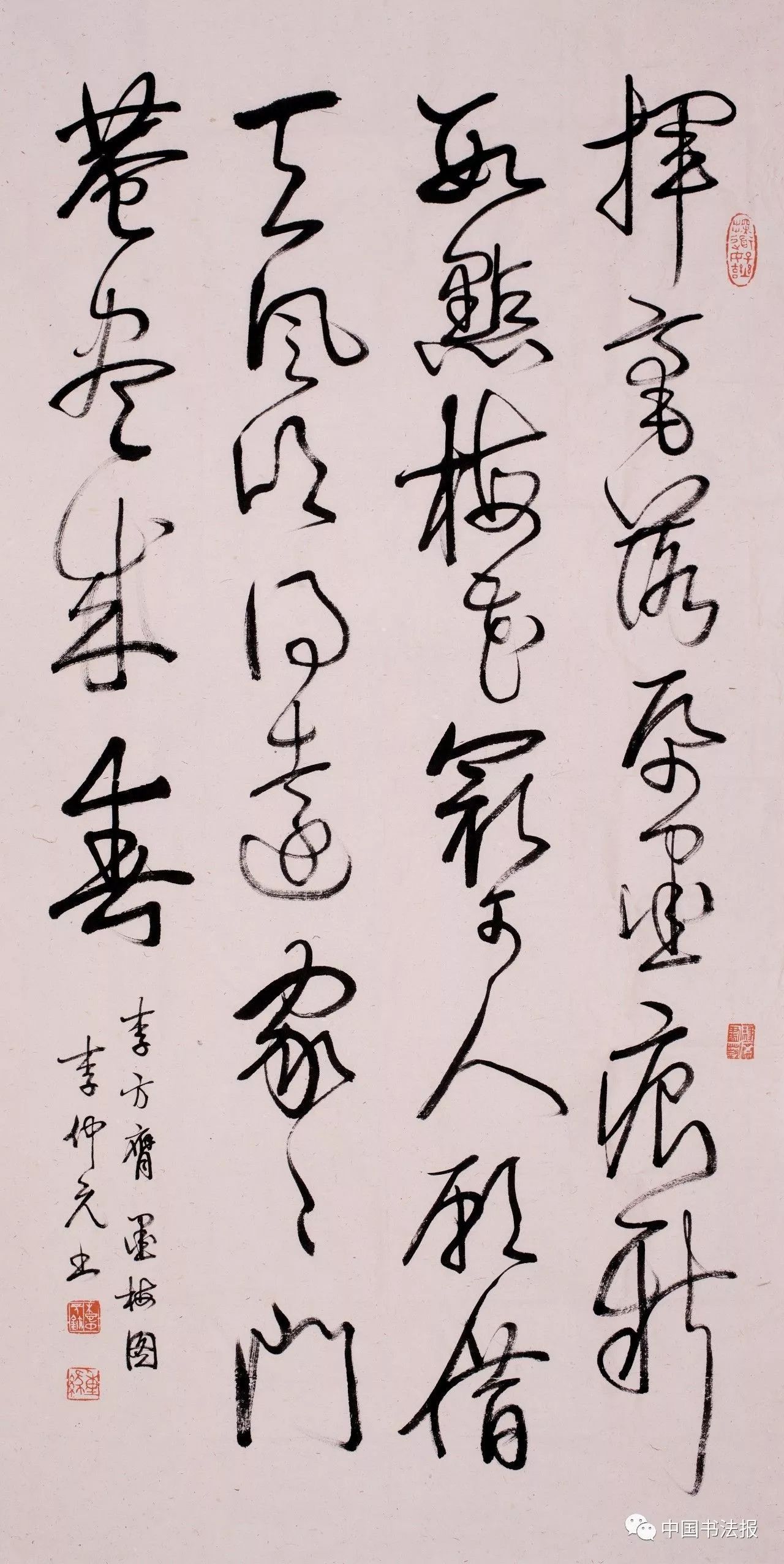

李仲元 陈祚明《报国寺松》

李世俊:“不使龙门擅伊洛,如今魏法在辽东”,这是启功先生对沈延毅先生的评价,您拜沈延毅先生为师,沈老的书学思想对您的学书历程有哪些影响?

李仲元:我出生在一个书香家庭,父亲是东北著名考古事业的开拓者,但是我又拜了一位老师——沈延毅先生。1959年,我开始对书法艺术产生了强烈的兴趣和追求,沈延毅(沈公卓)先生是我父亲的好友。当年他是博物馆研究室的研究员,后来沈阳市成立文史馆的时候,他调过去做馆长。沈老每月甚至每周到我家来坐一坐。有一次,我父亲当着我的面就对沈先生说:“公卓,我儿子仲元喜欢写书法,干脆就拜你门下,你作收徒弟吧。”沈老师说:“我不会教学,就自己写还行,教学生我不会,你另请高明吧。”我父亲说:“高明就是你,你收也得收,不收也得收。”就把我喊过去,我就在屋里边给他三鞠躬,就这样拜师了。

拜了沈老之后,使我终生受益。如果说今天我还有一些成果的话,那就是得到了沈老的滋养、开蒙、和导引,有人认为我写的字与沈老的不是一个体势,怎么是沈老的学生?这里有很深的哲理。当年我想既然做了沈老的学生,就开始临沈老的字,写得有点像了,拿给沈老去看。出乎我的意料,沈老看了之后很生气,他说不应该学他的字,追求一门艺术,要根据自己的性格、修养、情趣、天资各方面的决定,“我沈公卓是喜则大笑,怒则大骂,很刚强开放的人,而你很柔弱、很内向、很儒雅,你学我,将来也没有发展,应该另寻一种门路”。后来在沈老的建议下,我开始由王羲之的《兰亭序》和《怀仁集王羲之圣教序》入手开始临帖。然后唐人我学的是褚遂良的楷书、行书《枯树赋》,又写到宋人,晋唐元明我都涉猎很多。我走这条路大家也很认同,认为符合我的性格、追求和发展。从中我领悟到“小师传艺,大师传道”,小的老师传的是技艺,而沈老他不在一点一画、结字、篇章上讲解,他讲的是路径,是追求的方向,为你选择了一条最符合你的正确的学书之路。在这里我补充一句,沈延毅先生是近现代中国书界的一位大师,但因为他身居东北,地理位置偏一点,所以没有得到很好的弘扬,但他的艺术水准绝对不在沙孟海、林散之之下,他的书艺追求是从唐人、“颜柳”出来,又回到魏碑,再把魏碑的笔法化入到行书当中去,从古到今没有他那种写法,而且水准、气度、风韵都极其丰满,应该说这是我们当代的一位大师。

李仲元 李方《墨梅图》

李世俊:九畹书法作品展在20世纪80年代轰动一时,影响海内外书坛,请您谈一谈“九畹”书法的成功与辽宁书坛对您书法发展有什么影响?

李仲元:“九畹”已经是35年前的事了。辽宁在当代书法,包括在中国书协成立之前,应该说它是中国当代书法艺术活动的启动地,因为全国第一届书法篆刻展览是在辽宁举办的。当年我是组委会的一个工作人员,负责展览场地的布局,那时接触了全国各地的书法家。另外,我和王堃骋、杨仁恺、王廷风、聂成文五个人是中国书协第一次书代会的代表,当时我们也都成了第一届书法家协会会员了,所以说辽宁对推动全国的书法活动是有历史功绩的。“九畹”的起因也是从这时候开始的。倡议建立全国书协的活动,其中就有我们九个人,当时代表我们到北京呼吁的是郭子绪和姚哲成。我们九个人经常在一起交流书艺,有共同的理想、信念和追求。活动地点常常是在辽宁省博物馆,那时陈复澄在辽宁省博物馆的工作,我在沈阳故宫,徐炽在铁西文化馆,所以我们经常轮流在各个地点活动,周日聚在一起写字,或者是拿来作品互相交流。有一次陈复澄提出来在一起做点活动举办一次展览。那时候办展览,不同于现在,人们把办展览看做封建社会科举得中进士一样,全国性的大家才可以办展览。当时沈老和其他几老都没办过展览。在办展览之前,老同志一开始有反对的,包括沈老都不理解。经过一个多月的筹备,每个人的作品都准备好了。我们在一起开会,为展览取名,我好动笔,年岁最大,就选了几个名,其中有个“九畹”,取自屈原《离骚》里的“滋兰九畹”,大家同意了,展览地点选在辽宁美术馆。展览开幕之后在全国非常轰动,书界朋友奔走相告。还引起了辽宁美术出版社的关注,我们也遇到了恩人,赵敏社长为我们出版了作品集,并且在全国很快售罄。

“九畹”展览是推动全国中青年书法热潮的一个起点。之后各省中青年都开始办展览、做交流会。所以“九畹”历史功绩到现在人们还记忆犹新。但是现在回头看我们都很幼稚,我写的字也很幼稚,很不成熟。但“九畹”到现在,除了有一位去世的,还有一位因患病不能创作,其他的七个人都在各自的领域,成为资深、有成果的书法家。这段历史我们很引以为豪,也是因为得到了社会的支持,我们才能有走到今天。

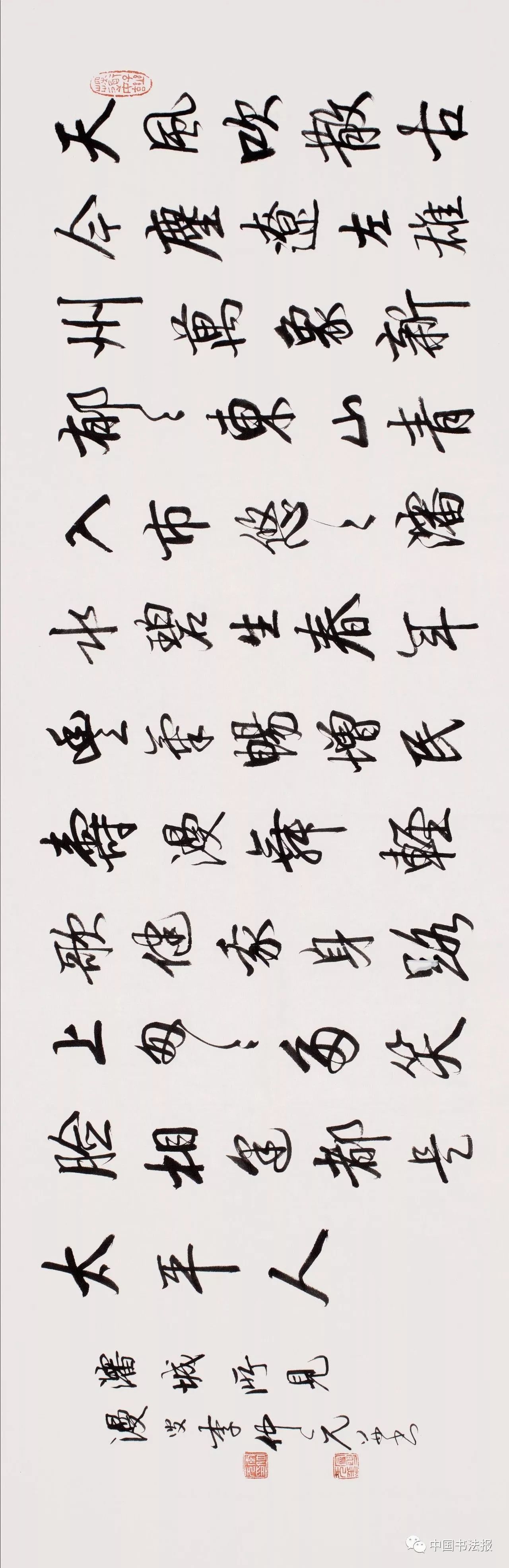

李仲元 自书诗 《沈城所见》

李世俊:习总书记说,作为文艺工作者,应该“胸中有大义,肩头有责任,心中有人民,笔下有乾坤”。您作为一个老艺术家,怎样践行习总书记讲话?怎样坚持习总书记的文化自信?

李仲元:新一代的领导,在十八大之后,习总书记特别提出了这样的一个指示精神,实际我们一直在遵循着这条路走。学文科的时候,其中有一句叫“文以载道”,是指写的诗、文一定是要表达大道之学、大道之行。书法不是游艺,不是玩,不是一种游戏,而是肩负着历史任务,所以我认为文以载道、书亦载道。写的字一定是有内容的,这个内容一定是具有正能量,能够振奋民族精神、鼓励人们前进、发展健康事业的,这才是书法之道。我教学生还有自己搞创作,都有这样一个要旨精神。要成为书法工作者或者书法家,首先要做人,人品要好。当然有历史上有些人人品不好,字也写得很好。我认为历史人物的人品,交由历史去评说,其中有朝代更迭、有帝王将相之间的关系。真正的书法家,应该起码是一个君子,用中国传统的概念来说,就是“君子之行,大道之行”,要有修养,如果一个龌龊小人,心理阴暗、私利浓重,能成为书法家吗,能够起到为社会公众服务这个大道之行的作用吗?那是不可能的。我一直对学生讲,要把品德修养、文化修养、民族情感、爱国情愫、家国感情,都树立在心,这样正气才能出来,所以现在讲国家振兴、民族复兴,书法要有正大之气,提倡正大之气。现在的书界,我认为是一部分正气正在升腾,正在回归,但是乱象还在,所以我们要弘扬正气,遵循习总书记的指示精神,要为我们的国家振兴、民族繁荣,书法界多做贡献。

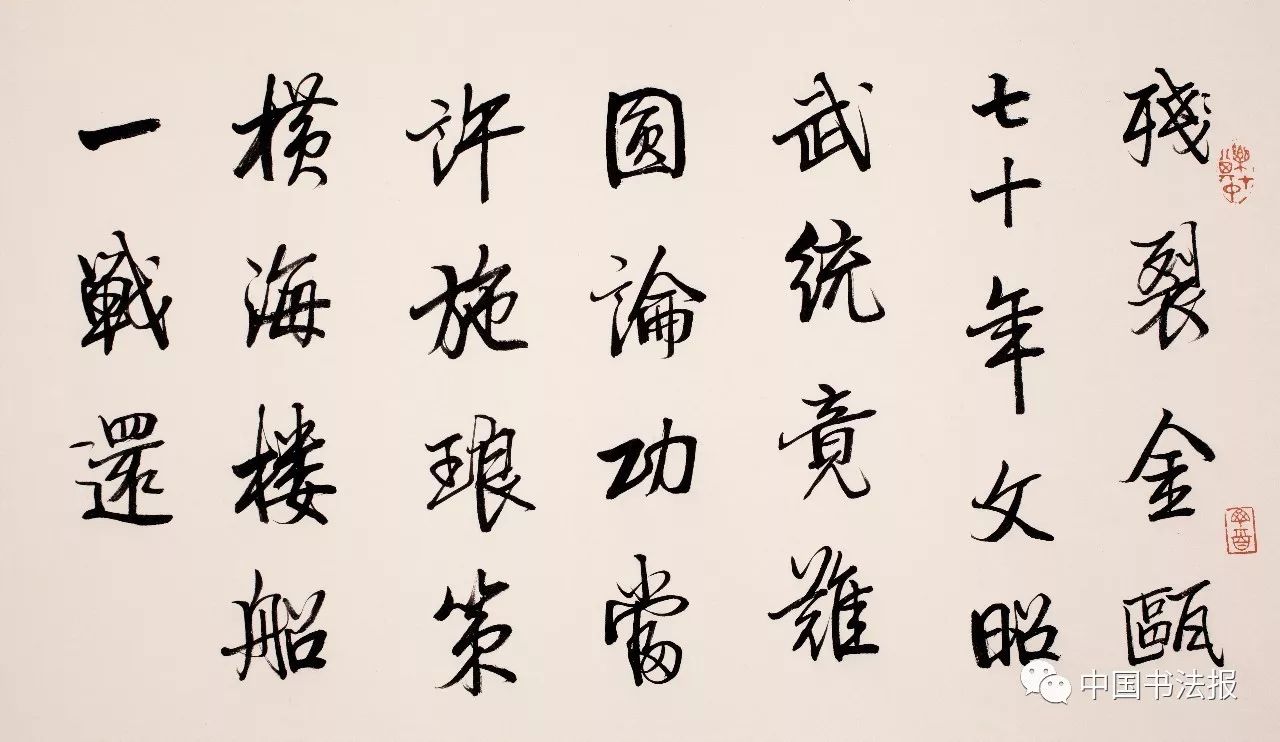

李仲元 自书诗《宝岛》

李世俊:您在考古研究和书法创作上都有很深的造诣,请您谈一谈考古对您书法创作上的影响。

李仲元:准确地说,我不是以书法为业的,我是一个考古和研究文物工作者,我的职称、工作都是在博物馆。考古,特别是馆藏文物的研究是我的主项。我认为对古代文物的研究对于增进提高书法的修养非常重要,即便不是考古工作者、文物工作者,如果对中国文物和考古成果不了解,那就不是一个好的书法家。很多书法名作,都是以文物的形式传下来的。我一半的精力在文物考古上,尤其是中青年时期。我编了《沈阳故宫明清绘画选辑》,在此之前,沈阳故宫没编过藏画集,我填补空白,并且获得国家新闻出版总署(国家新闻出版广电总局)美术图书金奖。我还编了一本《明清楹联选》,也获得了铜奖。在编书的过程中,增加了我的修养,开阔了我的眼界,使我对中国的艺术有了更清楚、更深刻、更深厚的挚爱。自我1996年退休之后,我才把更多的时间放在书法艺术上。目前我已经出版了20本作品集。

我第一次办个人展览,是在2007年,那时我已70多岁了,我为什么在这之前不办个展,因为我是研究考古和文物的,拿我的作品和前贤一比,相形见绌,办什么个展呢。后来到2007年的时候,我觉得我的字刚刚能够看得过眼,我办了一个展览。就这样,我连续办了四五个展览。正因为考古和文物工作让我知道自己的深浅,我觉得我们的所有书法家都应该好好地研究文物,好好地了解中国考古成果。

李仲元 自书诗 《观九畹旧作》

欢迎订阅2018年《中国书法报》

欢迎订阅2018年《中国书法报》

1.邮局订阅:

全国邮局均可订阅

邮发代号:1-237

每期定价:3.00元

全年定价:150.00元

2.邮购订阅:

邮购地址:北京市朝阳区农展馆南里10号《中国书法报》社

邮编:100125

联系人:陈英嘉 朱化杰

联系电话:

010-64060749

010-65012624

银行汇款户名:《中国书法报》社

开户银行:中国工商银行北京团结湖支行

账号:0200 2068 0900 0012 936

3.微店订阅:

点击下方二维码进入微店购买

欢迎订阅2017年《中国书法》《中国书法·书学》

《中国书法》已被中国知网、万方数据、龙源期刊网、国家哲学社会科学学术期刊数据库全文收录。

1.邮局订阅:

全国各地邮局均可订阅

《中国书法》

邮发代号:2-879

每期定价50元

全年定价600元

《中国书法•书学》

邮发代号:2-908

每期定价50元

全年定价600元

2.邮购订阅:

邮购地址:北京市朝阳区农展馆南里10号《中国书法》杂志社

邮编:100125

联系人:潘女士 张女士

联系电话:010-67322341

银行汇款户名:《中国书法》杂志社

开户银行:中国工商银行王府井金街支行

账号:0200 0007 0901 4416 048

(分别订阅全年杂志免收邮费,单册订阅加收邮寄费8元/册)

1.搜索公众号“中国书法报”,添加我们。

2.长按并识别下方二维码,添加我们。

推荐·分享

欢迎您将我们的公众号推荐给朋友,将我们的内容发布到朋友圈。

联系电话

采编部:010-65389224

广告活动策划部:010-65064258

发行部:010-64060749